'중국이야기 > 중국 시사' 카테고리의 다른 글

| 올림픽 뉴스센터에 있는 미녀 악사 (0) | 2008.08.06 |

|---|---|

| 중국의 칠월칠석 풍경 (0) | 2008.08.05 |

| 중국 체조선수단 올림픽촌 훈련장면 (0) | 2008.08.04 |

| 베이징 올림픽촌의 다채로운 모습들 (0) | 2008.08.03 |

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

| 올림픽 뉴스센터에 있는 미녀 악사 (0) | 2008.08.06 |

|---|---|

| 중국의 칠월칠석 풍경 (0) | 2008.08.05 |

| 중국 체조선수단 올림픽촌 훈련장면 (0) | 2008.08.04 |

| 베이징 올림픽촌의 다채로운 모습들 (0) | 2008.08.03 |

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

| 중국의 칠월칠석 풍경 (0) | 2008.08.05 |

|---|---|

| 중국도 인정한 한국 양궁선수들 (1) | 2008.08.04 |

| 베이징 올림픽촌의 다채로운 모습들 (0) | 2008.08.03 |

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

| 중국의 완전일식 UCC (0) | 2008.08.01 |

필자 개인적으로는 당시 올림픽 성화점화가 가장 기억에 남았습니다. 그저 경기장 한쪽에 우두커니 서있는 성화대를 보면서 사다리나 계단도 없이 어떻게 올라가서 성화를 점화할까에 많은 궁금증이 일었습니다. 지금은 고인이 되신 손기정옹이 성화를 들고 스타디움에 나타났고 그 성화를 이어받은 주자는 눈물겨운 ‘라면과 우유 발언’으로 화자가 된 육상선수 임춘애였습니다. 그리고 성화대 앞에서 세 명의 일반인들에게 최종 성화가 건네졌었고 이내 최종 성화주자들은 성화대에 설치돼 있던 리프트를 타고 성화대 꼭대기까지 올라갔습니다.

이러한 성화 점화는 이전까지 올림픽에서는 절대로 없었던 형태였습니다. 서울올림픽이 한참 지난 후에 알게 된 것이지만 당시 IOC(국제올림픽조직위원회) 위원장이었던 사마란치는 이 모습에 적지 않은 충격을 받았다고 했습니다. 그리고 개막식을 지켜보던 전 세계의 사람들도 이 성화점화에서 감탄사를 연발했다고 하는군요. 출처 : 엑스스포츠뉴스

전해지는 이야기로는 원래의 최종점화자는 손기정옹이었으나 사전에 이 사실이 새어나가서 급하게 조정한 것이라는 이야기도 있습니다. 이 이야기가 사실이든 아니든 올림픽 성화 최종 점화자는 상당한 상징성를 보여주며, 동시에 그것을 맞추는 세계인들의 흥미를 돋구는 문제임이 분명합니다.

저 개인적으로 1988년 서울 올림픽 때에는 7살짜리 꼬마였던지라 구체적인 기억이 없습니다. 그런 저에게 가장 기억에 남아있는 최종 성화 점화자는 1996년 아틀란타 올림픽의 무하마드 알리였습니다.

저 개인적으로 1988년 서울 올림픽 때에는 7살짜리 꼬마였던지라 구체적인 기억이 없습니다. 그런 저에게 가장 기억에 남아있는 최종 성화 점화자는 1996년 아틀란타 올림픽의 무하마드 알리였습니다.

그의 전성기를 보지 못한 저에게도 기록영상을 통하여, 그리고 구전되는 전설인 "나비처럼 날아서 벌처럼 쏘겠다"라는 말을 세뇌되다 싶이 들었던 권투선수입니다. 그런 전설적인 알리가 파킨슨 병으로 손을 덜덜 떨면서 성화를 봉송하는 장면은 한 편의 명작을 보는 것과 같은 감동을 저에게 안겨 주었습니다.

그렇다면 베이징 올림픽의 최종 성화 점화자는 누구일까요? 중국을 대표하는 이미지를 맡을 수 있는 사람은 누구일까요? 그것이 궁금하지 않을 수 없습니다. 그럼 지금 현재까지의 가능성들을 검토해보고 그 중에서 가능성이 높은 사람을 선정해 보겠습니다.

현재 올림픽이라는 이미지와 중국이라는 이미지를 모두 대변할 수 있는 사람은 그리 많은 것이 아닙니다. 그렇다면 현재 중국의 네티즌들에 의해서 거론되는 사람들은 누가 있을까요?

리우시앙(刘翔)은 중국의 단거리 육상선수입니다. 아테네 올림픽 110미터 허들 금메달리스트이기도 합니다. 그래서 그동안 취약했던 중국의 육상의 희망입니다. 하지만 그뿐만이 아니라 중국의 젊은이들이 가장 좋아하는 사람에 후진타오나 야오밍을 누르고 1위를 차지하고 있습니다.

리우시앙(刘翔)은 중국의 단거리 육상선수입니다. 아테네 올림픽 110미터 허들 금메달리스트이기도 합니다. 그래서 그동안 취약했던 중국의 육상의 희망입니다. 하지만 그뿐만이 아니라 중국의 젊은이들이 가장 좋아하는 사람에 후진타오나 야오밍을 누르고 1위를 차지하고 있습니다.

올림픽의 꽃은 마라톤과 같은 육상종목이라는 것은 오랜 전통의 힘일 것입니다. 그리고 리우시앙은 그러한 육상종목의 스타라는 점에서 가능성이 높다고 생각되었지만 이미 성화봉송에 참여했으므로 가능성이 낮아 보입니다.

떵야핑(邓亚萍)은 탁구 선수입니다. 탁구는 비록 중국에서 만들어진 것이 아니지만, 현재 중국에서는 국가 스포츠입니다. 그리고 떵야핑은 이러한 탁구 선수중에서도 유명한 선수중에 하나입니다. 하지만 그는 현재 올림픽준비위원회 소속이며, 이미 성화봉송에 참여했으니 가능성이 낮아 보입니다.

청롱(成龙 성룡) 에 대한 설명은 필요가 없어 보입니다. 그는 비록 연예인이지만, 출신이 중국 무술입니다. 그리고 한국의 태권도가 올림픽 정식 종목이 된 것을 벤치마킹하여서 중국 무술을 정식 종목화 하려는 와중에 그는 커다한 상징성을 가질 수 있습니다. 또한 이번 올림픽에 그가 활동한 것들은 중국 사람들에게 큰 감명을 주었습니다. 하지만 그는 어디까지나 연예인의 이미지라는 점과 이미 성화봉송에 참여했다는 점에서 가능성이 낮아 보입니다.

청롱(成龙 성룡) 에 대한 설명은 필요가 없어 보입니다. 그는 비록 연예인이지만, 출신이 중국 무술입니다. 그리고 한국의 태권도가 올림픽 정식 종목이 된 것을 벤치마킹하여서 중국 무술을 정식 종목화 하려는 와중에 그는 커다한 상징성을 가질 수 있습니다. 또한 이번 올림픽에 그가 활동한 것들은 중국 사람들에게 큰 감명을 주었습니다. 하지만 그는 어디까지나 연예인의 이미지라는 점과 이미 성화봉송에 참여했다는 점에서 가능성이 낮아 보입니다.

야오밍(姚明)은 중국에 대해서 조금이라도 관심이 있으시거나, 농구를 좋아하는 분은 당연히 아실것이라고 생각합니다. 현재 미국 NBA 휴스턴 로켓츠에서 뛰고 있으며, 신장이 2.26미터에 달하는 농구 선수입니다. 그의 인기는 리우시앙과 젊은층의 1~2위을 다투고 있습니다.

야오밍(姚明)은 중국에 대해서 조금이라도 관심이 있으시거나, 농구를 좋아하는 분은 당연히 아실것이라고 생각합니다. 현재 미국 NBA 휴스턴 로켓츠에서 뛰고 있으며, 신장이 2.26미터에 달하는 농구 선수입니다. 그의 인기는 리우시앙과 젊은층의 1~2위을 다투고 있습니다.

하지만 그도 많은 문제가 있습니다. 그는 비록 젊은층에게는 인기가 있지만 올림픽에서 농구는 핵심 종목이 아니라는 사실입니다. 올림픽의 핵심 종목은 육상, 수영등과 같은 기초 종목입니다. 또한 그는 젊은층의 인기를 얻고 있고, 중국인이 미국에 가서 활동한다는 점에서 미국을 누르는 중국인이라는 이미지를 얻고 있지만, 그것은 어디까지나 젊은층만의 성원에 가깝다고 생각합니다. 그리고 이미 베이징 지역의 성화봉송에 참여했습니다.

상란(桑兰)은 원래 체조 선수였습니다. 그러나 1999년 경기중 불의의 사고로 평생 휠체어 삶을 살게 됩니다. 하지만 그녀의 꿈은 꺽이지 않습니다. 2000년 장애인 올림픽의 성화주자로 뛰게 됩니다. 2002년에는 북경대학교 신문방송학과가 그 동안의 전통을 깨버리고 그녀를 무시험합격을 시키게 됩니다. 2007년부터는 블로그 활동을 활발하게 진행하기도 합니다. 또한 중국올림픽 위원회 홈페이지의 특약 기자로 활동하게 됩니다.

상란(桑兰)은 원래 체조 선수였습니다. 그러나 1999년 경기중 불의의 사고로 평생 휠체어 삶을 살게 됩니다. 하지만 그녀의 꿈은 꺽이지 않습니다. 2000년 장애인 올림픽의 성화주자로 뛰게 됩니다. 2002년에는 북경대학교 신문방송학과가 그 동안의 전통을 깨버리고 그녀를 무시험합격을 시키게 됩니다. 2007년부터는 블로그 활동을 활발하게 진행하기도 합니다. 또한 중국올림픽 위원회 홈페이지의 특약 기자로 활동하게 됩니다.

그녀에 대한 중국인들의 사랑은 각별합니다. 그리고 언제나 노력하는 인간을 보여주고자하는 올림픽의 정신에도 어울립니다. 안타깝게도 베이징 지역 성화봉송에 참여했습니다. 저 개인적으로는 많이 안타까운 것이 사실입니다. 그녀야 말로 올림픽 정신을 잘 보여주는 중국의 상징 중에서도 상징이었는데 말입니다.

쉬하이펑(许海峰)은 1984년 사격에서 금메달을 획득한 사격 선수입니다. 그리고 이 금메달은 중국의 올림픽 역사상 최초의 금메달이었습니다. 이후 그는 사격 코치가 된 이후로도 그의 제자들이 다시 2개의 금메달을 추가하였습니다.

쉬하이펑(许海峰)은 1984년 사격에서 금메달을 획득한 사격 선수입니다. 그리고 이 금메달은 중국의 올림픽 역사상 최초의 금메달이었습니다. 이후 그는 사격 코치가 된 이후로도 그의 제자들이 다시 2개의 금메달을 추가하였습니다.

한국으로 따지면 손기정옹과 비슷하다고 생각하실 수 있습니다. (물론 이쪽은 단순한 기쁨이고 손기정옹은 참 많은 것을 생각하게 됩니다.) 우리가 손기정옹을 생각하듯이 중국인들도 쉬하이펑이 떠오르지 않을 수 없습니다. 선수로 코치로 활동한 그가 최종성화점화를 하여도 무엇이라고 할 수는 없을 것입니다. 하지만 사격이라는 종목은 그리 인기있는 종목도 아니고, 무엇보다 그도 이미 성화봉송에 참여했습니다.

이쯤 되면 머냐?! 다들 이미 성화봉송에 참여했으니 싹다 가능성이 없는것 아냐?! 라고 하실지도 모르겠습니다. 그래서 저는 친구와 이야기를 나누면서 온갖 가능성을 모두 검토해 보았습니다. 하지만 후진타오나 쉬진핑과 같은 정치지도자가 최종 점화를 하면 온갖 욕설을 먹을 것이 분명하니 중국이 미치지 않고서는 그러지 않을 것이고, 그렇다고 경제인사가 참여하는 것도 말이 안됩니다.

그런 의미로 역시 84년 체조 금메달 리스트였지만, 은퇴이후 체육상품쪽으로 진출한 리닝(李宁)도 제외했습니다. 그리고 상대적으로 올림픽으로서의 상징성이 약한 다이빙선수 꾸어찡찡(郭晶晶)도 제외했습니다. 탁수 선수 왕난(王楠)도 가능하겠지만 역시 이미 참가했습니다. 야오밍이 있는데 조금 떨어지는 경력의 이찌엔리엔(易建联)도 넘깁니다. 푸밍샤(伏明霞)도 상징성이 약해보여서 제외합니다.

제가 생각하는 가장 큰 가능성은 무엇일까요? 1984년 LA 올림픽 여자 배구에서 금메달을 획득한 선수중에 주력 선수 5명이 함께 올림픽 성화대에 올라가는 것입니다.

중국의 입장에서는 최초의 단체전 금메달이라는 의미도 있으며, 하나가 아닌 여럿이 다 함께 한다는 의미를 선전 할 수도 있을 가능성이 높습니다. 그래서 저는 LA 여자 배우 선수단이 가장 가능성이 높다고 생각됩니다.

여러분은 누가 최종 성화 점화자 일거 같습니까? 다 같이 생각해봅시다.

| 베이징 올림픽은 이래서 최고다! (25) | 2008.08.06 |

|---|---|

| 한국은 유튜브에서만 베이징 올림픽을 만난다. (8) | 2008.08.05 |

| 베이징를 중국국기로 뒤덮어라! (4) | 2008.08.01 |

| 베이징 올림픽 기자증의 비밀 (12) | 2008.08.01 |

| 중국 네티즌. 축구와 개막식을 보고 싶다. (2) | 2008.07.31 |

![奥运村夜色[组图]](http://img1.qq.com/news/pics/12049/12049085.jpg)

![奥运村夜色[组图]](http://img1.qq.com/news/pics/12049/12049084.jpg)

![奥运村夜色[组图]](http://img1.qq.com/news/pics/12049/12049086.jpg)

![奥运村夜色[组图]](http://img1.qq.com/news/pics/12049/12049082.jpg)

![奥运村夜色[组图]](http://img1.qq.com/news/pics/12049/12049083.jpg)

중국 베이징의 올림픽촌입니다. 다양한 아름다운이 있다고 하지만...사실 전 사진으로는 머가 먼지 제대로 모르는 인간이라서 나중에 직접 가서 봐야겠습니다. 적어도 사진으로 본만큼만 나온다면 데이트 코스로는 좋을듯 합니다.

...하지만 데이트할 여자가 없다는거? -_-;;;

| 중국도 인정한 한국 양궁선수들 (1) | 2008.08.04 |

|---|---|

| 중국 체조선수단 올림픽촌 훈련장면 (0) | 2008.08.04 |

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

| 중국의 완전일식 UCC (0) | 2008.08.01 |

| 중국군인도 이제는 일반 국민이다. (0) | 2008.08.01 |

중국 최초의 삼림관광공항인 창바이산(長白山)공항이 3일 정식 개항했다고 중국의 관영 신화통신이 보도했다.

통신에 따르면 이날 오전 창바이산공항에는 창춘(長春)에서 출발한 에어버스 319 여객기가 활주로에 무사히 착륙함으로써 성공적인 개항을 알렸다.

출처 : 중국 창바이산공항 정식 개항

| 인터넷 통제에 대처하는 중국 네티즌의 자세 (2) | 2008.09.09 |

|---|---|

| 중국의 남북대립을 주의하자. (9) | 2008.08.30 |

| 사천지진 : 인터넷 영향력 보고서 (2) | 2008.07.28 |

| 중국 꾸이조우시위 추가 사진 및 중얼중얼 (2) | 2008.06.30 |

| 중국의 대규모 폭력시위 사진과 분석 (6) | 2008.06.29 |

| 휴대폰으로 26시간만에 500회 다운로드된 올림픽 주제가 (0) | 2008.08.12 |

|---|---|

| 중국 구글 MP3 전문 검색 발표 (4) | 2008.08.07 |

| 휴대폰 신호 없는 베이징 10호선 (0) | 2008.07.20 |

| 2008년 중국 인터넷 게임 순위 - 바이두 게임 (6) | 2008.07.20 |

| 중국 블로거의 영향력이 한국보다 강한 이유 - 韩寒의 사례 (4) | 2008.06.27 |

반란은 매우 위험한 도박이다. 단지 이연의 생각만으로 결정되었을리는 없다. 이연의 심복들의 역할도 분명히 있었을 것이다.

이연의 심복중에서 3명의 인물을 주목하여야 한다.

우선 차남 이세민(李世民)이 있다. 이세민은 이연의 반란에 적극적으로 찬성한 인물이다. 이세민은 당시 20세 정도였으면 당국공 이연의 아들외에는 다른 어던 신분도 가지고 있지 않았다. 부자가 합심해서 천하를 집어 삼킨다. 언제나 이연의 편인 사람은 그리 많지 않다. 이연이 가장 믿을 만한 사람은 당연히 이세민이었을 것이다. 이연과 이세민은 대략 몇가지 문제에서 공감을 하게 된다. 첫째. 이씨가 천하를 잡는다는 유언비어를 이용한다. 둘째, 황제가 이 기회에 이연을 죽일 가능성이 높고 판단된다. 셋째, 지금 황제는 멀리 강도(江都)에 있어서 관중(关中)이 비어있음으로 쉽게 군사를 일으킬 수 있는 기회이다.

두번째 인물은 배적(裴寂)이다. 배적은 이연의 죽마고우로서 태원에서 특수한 신분을 가지고 있다. 태원에는 진양궁(晋阳宫)이라는 수양제의 별궁(离宫)이 있었다. 이 별궁의 책임자가 바로 배적이었다. 배적은 어릴때 매우 가난했는데, 한번은 화약묘(华岳庙)를 지나면서 미래에 대해서 기도를 했다. 결과적으로 꿈에서 백발 노인을 만나서 30세이후에 뜻을 드높이게 되고 최고위직 관원이 되리라는 소리를 듣는다. 그리고 이 말을 계속 가슴 속에 담아둔다. 그의 직급으로 볼 때, 그가 최고위직 관원이 되는 것은 요원한 일이었다.그렇다면 어떻게 해야 꿈을 이룰 수 있을까? 훗날 이연이 태원에 온 뒤로 배적의 야망을 다시 불타오르기 시작했다. 이연의 반란에 공신이 된다면 그가 최고위 관원이 되는 것은 꿈만이 아닌 것이다. 그렇게 배적은 이연의 반란에서 중요인물이 되었다. 진양궁은 황제를 위하여 준비된 곳이고, 온갖 물자가 쌓여있고, 미녀들이 널려있는 곳이었다. 배적은 이연을 진양궁으로 불러서 연회를 배풀었고, 감히 궁녀로 하여금 이연을 받들게 했다. 그리고 배적은 이연의 반란을 부추기면서 말한다. "당국공아! 후딱 군대를 일으키자고요! 만약 황제가 이일을 알면 당신을 죽일 겁니다! "

제삼의 인물은 유문정(刘文静). 유문정은 진양현(晋阳县)의 현령이다. 그는 이연의 수하이다. 가장 중요한 것은 유문정이 이밀(李密)의 친척이라는 것이다. 조정의 지시에 따라서 그는 수감중이었다. 그런데 유문정과 이세민의 관계는 매우 밀접했다. 한번은 이세민인 한밤중에 유문경을 찾아갔고, 유문정은 이세민에게 천하의 형세에 대해서 분석해 주었다. 그리고 마지막 결론은 이연의 반란이었다. 3만의 병력으로 곧장 장안으로 향한다면 천하를 장악할 수 있다는 전략이었다. 유문정이 이연의 반란을 부추긴 것은 분명히 자신을 위한 고려였다. 그와 이밀의 관계를 생각한다면, 수나라는 그를 결코 풀어주지 않을 것이기 때문이다. 그에게는 반란의 길밖에 없었다.

반란은 기밀 중에서도 기밀이다. 이 3명의 심복 모사들뿐만이 아니라, 직접적인 무력행위자들도 있어야 했다. 예를 들어서 군사를 동원하려면 그 군사를 이끌 장군과 참모들이 필요하다. 하늘의 뜻인지 당시 이런 사람들은 이연의 주위에 널려 있었다. 역사서가 기록하기를 호걸들이라고 되어있는 많은 사람들은 수나라에게는 역적일 뿐이긴 하다.

어찌되었든 역시나 하늘의 뜻인가? 어찌하여 인간계의 풍운아들이 태원에 모두 모여있던 것인가?

어찌하여 야심가와 영웅이 모두 모여 있는 것이었던가?

수 많은 우연 속에서는 필연이 숨겨져 있는것일까?

이연이 모든 준비를 마치고 군사를 일으킬 직전, 갑자기 양주(扬州)에서 온 사자가 출연한다. 그는 황제의 명령을 가지고 있었다. 이연은 무죄로 석방하고 원래의 관직에 복귀한다.

이연의 판단은 철저하게 틀렸던 것이었다.

그렇다면 이제는 어떻게 해야만 하는가?

멍쉬엔슬(孟宪实)의 晋阳:梦开始的地方이 괜찮은 내용이어서, 직역식이 아닌 의역위주로 번역한 글입니다. 오역이나 오타에 대해서 강력한 비판을 부탁드립니다. 또한 저의 "귀차니즘"을 생각하면 어차피 덧글도 달리지 않아서 압력도 별로 없는 이런 종류의 글의 업데이트는 조금 느릴지도 모르겠습니다. (덧글을 달아달라는 말을 참 아름답게 돌렸군요! 우훗-_)

| 成吉思汗与蒙古民族共同体的形成 (2) | 2008.08.15 |

|---|---|

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 05 (4) | 2008.08.10 |

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 03 (4) | 2008.07.29 |

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 02 (2) | 2008.07.27 |

| The Origins of the Great Wall (14) | 2008.07.24 |

중국 까르푸가 다시 한번 구설수에 올라서 중국 네티즌들의 집중포화를 받고 있다. 예전에 티벳독립을 지지한다고 해서 한번 곤혹을 치룬적이 있는 까르푸여서 이번 사태에 대해서 어떻게 처리할지 기대가 되고 있다.

2008년 7월 2일 오후, 하얼빈에 사는 쉬시우리(许秀丽)는 직원의 추천으로 분무형세탁제를 개봉했다. 그런데 쉬시우리는 구매할 생각이 없어졌고, 구매하지 않는다고 하자 싸움이 벌어진다. 이 과정에서 까르푸 직원은 옆에 있던 휴지도 개봉되었으며 쉬시우리의 책임이라고 했다. 해당 상품들을 무조건 구매해야된다는 것이다. 나중에는 보안요원들이 와서 그녀를 도둑으로 몰았다. 쉬시우리를 조그마한 방에 가두고, 경찰의 출동을 원하는 그녀에게 장시간의 심문과 욕설을 했다는 것이다.

무엇보다 30일 기자가 까르푸에 문의한 결과 "잘 모르겠다"라는 대답이 돌아왔다.

까르푸야....왜그러니-_-;;

일단 해당 문제가 미국이었던가? 에서도 일어난 적이 있던 것으로 기억한다. 그에 대해서 아시는 분이 있으시면 살포시 덧글 부탁드리는 바이다. 그나저나....쉬시우리도 참 그렇다....물건을 개봉하면 구매해야되는 것은 상식수준의 문제 아니었던가? 물론 그에 대한 까르푸의 대응도 분명히 문제가 있지만 말이다.

보안 요원이 그녀를 다그치고 있다.

| 중국 체조선수단 올림픽촌 훈련장면 (0) | 2008.08.04 |

|---|---|

| 베이징 올림픽촌의 다채로운 모습들 (0) | 2008.08.03 |

| 중국의 완전일식 UCC (0) | 2008.08.01 |

| 중국군인도 이제는 일반 국민이다. (0) | 2008.08.01 |

| 새로운 주중 미국대사관 사진들 (0) | 2008.07.30 |

| 베이징 올림픽촌의 다채로운 모습들 (0) | 2008.08.03 |

|---|---|

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

| 중국군인도 이제는 일반 국민이다. (0) | 2008.08.01 |

| 새로운 주중 미국대사관 사진들 (0) | 2008.07.30 |

| 여보 내가 당신보다 커요. (2) | 2008.07.30 |

| 한국은 유튜브에서만 베이징 올림픽을 만난다. (8) | 2008.08.05 |

|---|---|

| 베이징 성화의 최종 점화자는 누구?! (14) | 2008.08.04 |

| 베이징 올림픽 기자증의 비밀 (12) | 2008.08.01 |

| 중국 네티즌. 축구와 개막식을 보고 싶다. (2) | 2008.07.31 |

| 중국 운남 버스 테러는 시작일 뿐이다. (12) | 2008.07.23 |

일반 사람들은 기자들에 대해서 한 없이 많은 환상들을 가지고 있다. 본인도 아직 그 환상 속에서 헤어나오고 있지 못한 일반 사람일 뿐이다. 아는 기자분들을 통해서 들어본 그 바닥은 그리 아름답지고 그치 추하지도 않은 우리네의 삶일 뿐이었다.

하지만 기자증을 제시하면 여기저기 편하게 통과할 수 있는 모습에서는 아직도 눈빛이 흔들리는 것이 사실이다. 이번에 본인이 아는 사람들중에 몇몇 분들은 기자분들에 대한 통역을 맡게 되는데 조금은 부럽다.

그런 기자가 마음대로 돌아다닐 수 있도록 도와주는 기자증에 대해서 알아보도록 하자. 이번 베이징 올림픽에 기자증에 대해서 현직 CCTV 유명 기자(?!)가 직접 자신의 블로그에 상세한 설명을 올렸다.

그렇다면 기자증에 적혀 있는 "RTb"와 같은 문자들은 어떤 의미일까?

RTb를 구체적으로 뜻 풀이를 하면 중계권을 가진 방송국기자라는 의미이다. 특히 마지막의 자모 a,b,c는 기자의 등급을 나타내준다. 예를 들어서 거대 매체의 총책임자급정도의 사람들은 a 등급을 받으며 "올림픽 가족" 수준의 대접을 받는다. (사실 꽁짜로 먹고 마시고, 경기장에 전용 좌석이 있고, 전용 문과 전용 휴식처가 있을 뿐....ㅠㅠ) b는 열심히 뛰어 다녀야 되는 일반 기자들을 말한다. c는 국제보도센터인 IBC에서 활동하는 기술직들을 말한다.

만약 RTb의 자리에 단지 E라고 적혀 있다면 그들은 "문자 기자"들이다. 한국으로 따지면 한계례, 조중동, 시사일보와 같은 신문과 잡지의 기자들은 이런 신분증을 받게 된다. Ep는 사진기를 가지고 다니는 활영기자가 된다. Ex나 Epx는 하나의 경기장에서만 활동할 수 있는 문자 혹은 촬영 기자를 의미한다. 특히 칭다오, 홍콩, 상하이, 티엔진, 션양 및 친황다오등지에서 비교적 자주 볼 수 있다. 그 사람들에게는 WKS(우커송 체육센타)와 같이 장소가 명기되어있다.

BOCOG는 베이징 올림픽 위원회 스태프를 의미한다. 그러나 이번에는 많은 수의 기자들이 이미 이 신분증을 입수하였다. 아마 "중국 특색"이라고 해야될 것이다. 만약 "ENR"을 본다면 위로해주기 바란다. 그들은 어떠한 특권도 없는 TV기자이다. 그들은 중계권을 사지 못했기 때문에 경기나 경기장 내부의 인터뷰가 금지되어있다. 물론 이런 기자도 2등국민은 아니다 단지 돈이 없어서 중계권을 사지 못했을 뿐이다. 예를 들어서 CNN, ABC, CBS, 펑황위성등등의 기자들이 이런 신분증을 가지고 있다.

신분증의 아래쪽에 있는 하얀 박스안의 문자는 경기장이나 시설의 이름을 말한다. IBC는 국제보도센터이고, MPC은 주신문센터이다.바코드 위에는 조그마하게 받을 수 있는 서비스가 명시되어있다.

TM은 무료로 대중교통과 등록된 매체교통시스템을 이용할 수 있다는 의미이다. 최고 등급은 T1이다. 국가원수급에 해당되는 인물에게 발행될 것이다. 그 옆의 PEA는 인기 경기 통행증을 말한다. 예를 들어서, 개막식이나 폐막식과 같은 중점 경기에 들어갈 수 있다는 의미이다. OCD는 올림픽공원의 공용지역에 출입할 수 있다는 의미이지만 대부분의 기자들은 그런 곳에서 한가롭게 놀고 있지는 못할 듯 하다.

신분증 오른쪽 아래의 "4, 5"는 각각 경기장에서 들어갈 수 있는 지역을 표기한 것이다. 4는 보도작업실이며, 5는 중계상작업실이다. 운동선수들은 당연히 기자와 달라서 3으로 기억하고 있다. 최고의 번호는 12345이다. 그런 황금카드는 몇명이나 있을 것인지 궁금하다.

신분들의 뒷면에는 신분증번호나 여권번호가 기록되어있다. 보안요원들이 당신이 사진과 동일인이라고 생각되지 않으면 신분증을 요구할 수도 있다.

대충 이정도의 사항이다. 사실 이런 저런 이야기를 했지만, 기자들이 이 카드를 사용하는 것은 출입할 때 긁는 용도뿐일 것이다. 그리고 주의해야될 것은 잃어버리지 않는 것이다. 잃어버리면 휴가를 받게 될 것이니 말이다. 영원한 휴가를 말이다^^

출처 : 中央人民广播电台王磊BLOG

기자 이야기가 나온 마당에 베이징 올림픽 개막동영상을 입수해서 보도한 SBS에 한마디 해주고 싶다. 기자라도 해야될 "짓"이 있고 아닌 "짓"이 있다. 독점보도라고 기뻐했었는가? 덕분에 안 그래도 1년사이에 나빠지기 시작한 중국의 반한정서가 다시 한번 떡밥을 잡아버렸다. 고맙다. SBS여-_-+

| 베이징 성화의 최종 점화자는 누구?! (14) | 2008.08.04 |

|---|---|

| 베이징를 중국국기로 뒤덮어라! (4) | 2008.08.01 |

| 중국 네티즌. 축구와 개막식을 보고 싶다. (2) | 2008.07.31 |

| 중국 운남 버스 테러는 시작일 뿐이다. (12) | 2008.07.23 |

| 베이징의 홀짝제와 네티즌의 힘 (8) | 2008.07.20 |

| 중국의 인터넷스타 시단소녀를 아십니까? (31) | 2009.02.07 |

|---|---|

| 중국 구정특집 최고의 스타는? (3) | 2009.02.05 |

| 적벽대전을 누른 중국영화 - 非诚勿扰 쓸데 없이 건들지마. (9) | 2009.01.30 |

| 외국미녀의 베이징에서 프리허그운동 (0) | 2008.08.05 |

| 쌍둥이 블로거의 성로비 (4) | 2008.07.27 |

| 다시 중국 까르푸 불매운동이 일어날지도... (2) | 2008.08.01 |

|---|---|

| 중국의 완전일식 UCC (0) | 2008.08.01 |

| 새로운 주중 미국대사관 사진들 (0) | 2008.07.30 |

| 여보 내가 당신보다 커요. (2) | 2008.07.30 |

| 왕비호는 푸롱제제의 아류일 뿐. (2) | 2008.07.29 |

2008년 베이징 올림픽이 10여일도 남지 않은 지금! 중국 네티즌들의 올림픽 티켓에 대한 관심은 절정에 달해있다. 바이두 검색데이타를 통한 자료에 따르면 "올림픽 티켓"에 대한 검색량이 "올림픽 주제가"와 "올림픽 성화봉송"을 다시 한번 추월하였다.

특히 7월 22일에는 14000여차례나 검색하였던 것으로 나타났다. 이에 대해서 관련 분석가는 중국 네티즌들의 올림픽에 대한 열정이 "올림픽을 기대"하는 것에서 "직접 올림픽에 참여해서 느끼는" 것으로 전환되어 가고 있다고 생각하였다.

빨간 선 : 올림픽 티켓 -- 파란 선 : 올림픽 주제가

그렇다면 중국 네티즌들은 어떤 경기 티켓에 대해서 가장 관심이 높을까? 정답은 축구이다. 무려 31.1%의 관심도를 나타내주고 있다. 그 다음이 농구로서 23.7%의 관심도를 나타내고 있다. 이것은 축구야 말로 중국 네티즌들의 제 1 운동이라는 의미일듯하다. 그 외에도 곧 다가온 개박식표에 대한 관심이 17.4%인데 반하여 폐막식에 대한 관심은 3.7%였다.

왼쪽부터 축구, 농구, 개막식, 다이빙, 육상, 폐막식, 배구, 탁구, 야구, 테니스, 기타.

출처 : 中国人搜索行为研究中心

| 베이징를 중국국기로 뒤덮어라! (4) | 2008.08.01 |

|---|---|

| 베이징 올림픽 기자증의 비밀 (12) | 2008.08.01 |

| 중국 운남 버스 테러는 시작일 뿐이다. (12) | 2008.07.23 |

| 베이징의 홀짝제와 네티즌의 힘 (8) | 2008.07.20 |

| 베이징 올림픽에 대한 유언비어들 (37) | 2008.06.29 |

| 중국의 완전일식 UCC (0) | 2008.08.01 |

|---|---|

| 중국군인도 이제는 일반 국민이다. (0) | 2008.08.01 |

| 여보 내가 당신보다 커요. (2) | 2008.07.30 |

| 왕비호는 푸롱제제의 아류일 뿐. (2) | 2008.07.29 |

| 2.6미터 장발을 올림픽에 바친 여자 (2) | 2008.07.28 |

한국은 민주주의 국가가 아니다. 민주주의가 시스템적으로는 어느정도 만들어져있는지는 몰라도, 국민들은 민주주의를 모른다. 의무를 모르고, 권리도 모른다. 우리 그냥 독재국가로 가보지 않을터인가? 왜냐하면 가장 최악의 정치시스템은 무식한 국민들에 의한 미친 지도자를 배출하는 것이다.

그 무식함은 히틀러를 뽑은 독일인처럼 광기로 나타날 수도 있지만, 한국처럼 무관심으로 나타나기도 한다. 그리고 지도자에게는 어차피 둘 다 장난감일 뿐이다.

사람들은 힘들게 얻어낸 소중한 것을 너무나 쉽게 내던져 버린다.

한국은 아직 민주주의 국가가 아니었다. 슬프다.

| 종부세에 대한 혼자만의 중얼거림 (4) | 2008.11.14 |

|---|---|

| 일본해를 북동아시아해로!!! (6) | 2008.09.16 |

| 25~26 촛불집회를 다녀와서... (0) | 2008.06.26 |

| 폭력시위를 반대한다. 비폭력을 실행하라! (45) | 2008.06.08 |

| 비폭력 시위로 폭력을 이깁시다. (11) | 2008.06.01 |

| 중국군인도 이제는 일반 국민이다. (0) | 2008.08.01 |

|---|---|

| 새로운 주중 미국대사관 사진들 (0) | 2008.07.30 |

| 왕비호는 푸롱제제의 아류일 뿐. (2) | 2008.07.29 |

| 2.6미터 장발을 올림픽에 바친 여자 (2) | 2008.07.28 |

| 중국선수단 경기복 공개 (2) | 2008.07.28 |

| 새로운 주중 미국대사관 사진들 (0) | 2008.07.30 |

|---|---|

| 여보 내가 당신보다 커요. (2) | 2008.07.30 |

| 2.6미터 장발을 올림픽에 바친 여자 (2) | 2008.07.28 |

| 중국선수단 경기복 공개 (2) | 2008.07.28 |

| 중국노병들! 올림픽기간에 싸우지 말자. (0) | 2008.07.28 |

당연한 말이지만 조정의 정책은 황제가 정하는 것이다. 그리고 이연과 황제의 관계는 언급했다. 이연은 황제와 사촌지간이었다. 그들의 어머니들은 친 자매였고 그들의 외할아버지는 동일인물이었다. 바로 북주(北周)의 독고신(独孤信)이다. 이연의 어머니는 독고신의 4번째 딸이었다. 그리고 수양제의 어머니는 독고신의 7번째 딸이었다.

역사 기록에 따르면 이연은 어려서 부모를 여의고 고아가 되었다. 7살이 되었을 때 아버지의 작위를 승계하였는데, 이것은 최소한 그 전에 아버지가 죽었다는 것을 말해준다. 그의 어머니는 그것보다 더 일찍 작고한 것으로 여겨진다. 이연이 고아가 된 이후로, 그의 이모인 독고황후는 그를 많이 아낀다. 수문제(隋文帝) 양견 (杨坚)도 이연에게 우호적이었다. 황제와 황후 모두가 이연에게 호의적이었다고 한다. 구체적으로 어떤 혜택을 입었는지는 명확하게 알 수 없지만 말이다.

수양제는 이연보다 2살이 어리다. 이연이 7살때 수양제는 5살이었다. 만약 황후이모가 자주 이연을 입궁시켰다면, 이연은 수양제와 어린시절부터 왕래가 있었을 것이다.

이렇게 현 황제와의 밀접한 관계는 다른 사람들이 보이게는 튼튼한 배경으로 작용했을 것이다. 그러나 그 속을 살펴보면 이연은 자신과 황제의 관계를 그리 낙관적으로 여기지 않았다.

이연은 사촌인 황제를 경계했다. 그것에는 이유가 있었는데...

우선 이연도 좋고 수양제도 좋다. 모두가 관농집단(关陇集团)의 후손들이었다. 이 집단의 특징은 모두가 알다 싶이 강력한 무력으로 천하를 통일한 것이다. 한마디로 무인집단이다. 그리고 무인들은 보통 준마를 사랑한다. 병적으로 사랑한다. 이연과 수양제도 당연히 준마를 사랑했다. 한번은 이연이 한필의 준마를 얻게 되었다. 그런데 준마에 대한 소문이 퍼져나가자 이연의 부인 두(窦)씨는 이연에게 조언을 한다. "황제도 준마를 사랑하는데, 당신이 이 말을 황제에게 진상하지 않으면 황제는 당신의 관직을 깍아버릴 것입니다." 이연은 이 준마를 너무나 사랑해서, 부인의 조언을 계속 무시했었다. 그리고 얼마 지나지 않아서 기묘한 일이 발생하였다. 이연의 관직이 오래동안 올라가지 않은 것이었다. 그는 도무지 이해를 할 수가 없었다. 그리고 이때에는 부인은 이미 작고한 이후였다. 그런에 이연은 아마도 무엇인가를 알아차린 것처럼, 준마를 수양제에게 바치는 것은 물론 황제를 위한 준마와 사냥개와 매등을 구하기 시작하였다. 그리고 이런 행동은 곧장 효과를 봐서 그는 곧장 3품고급관에 올라가게 된다. 수당(隋唐)시대에는 3품이상이어야지 고급관원이었고 그 이하는 그저 그런 존재일 뿐이었다. 이연은 이때 완전히 깨닭게 된다. 자신이 말을 바치지 않았으면 황제는 절대 그를 3품관에 올리지 않았을 것이라는 사실을...

두번째 사건은 이연의 이미지때문이었다. 당시 점술가도 이연의 부귀를 점치엇다. <신당서 新唐书>에는 "3개의 유두가 있었다 体有三乳"라고 기록되어있다. 이것은 지금에 와서 보면 이상하지만 당시에는 신성한 상징으로 기록되어있다. 다만<수강가화 隋唐嘉话>에서는 이런 기록도 있다. 수양제는 자주 이연과 농담을 했다 "매번 조정회의에서 물어났때마다 양제는 그를 가지고 놀렸다 每朝谒退,炀帝皆有词谑" 정리하자면 이렇다. 황제는 자주 이연를 놀려먹었던 것이다. 그러나 사촌형인 이연은 감히 말대꾸를 할 수 없었다. "연회에서 양제는 사람들 앞에서 이연을 놀렸다. 이연은 이연의 얼굴 주름이 자글자글하여 할머니 같다고 했다. 이연은 분노하고 원망하여 즐겁지 않았다 后因赐宴,炀帝于众因戏神尧。神尧高颜面皱,帝目为阿婆面,神尧恚(hui)不乐"이 둘은 매우 친했을까? 친했다. 하지만 그들의 관계는 불평등하였다. 이연의 입장에서 그의 사촌동생에게 자신은 장난감이었을 뿐이었다.

세번째 사건은 한번의 조정회의에서 벌어진다. 당시 이연은 병으로 참석을 하지 못하였다. 그러자 수양제는 이연의 동향에 대해서 물어보았다. 이연의 생질(누이의 아들)이 있었다. "외삼촌은 병이 났습니다." 그는 황제가 이연의 안부를 묻고 위로하리라 생각했다. 그런데 수양제가 관심을 가지는 방식은 매우 기묘했다. "병? 죽을것 같은가?" 이러한 어투는 분명히 이연의 죽음을 바라는 것 같았다. 이연은 훗날 이 이야기를 듣게 되고 더욱 더 황제를 경계하게 된다. 그리고 자신을 탐관오리처럼 연기하며 황제를 안심시키게 된다.

이러한 사건들에서 우리는 쉽게 이연과 수양제는 비록 사촌지간이고 불알친구이지만 이연은 언제나 두려워했고, 자신이 황제에게 그리 중요하지 않다고 생각해왔다. 그래서 그는 황제가 자신을 죽이지 않을까 언제나 전전긍긍하였다. "

그렇다면 투르크에게 패배한 일에 대해서 황제의 처리를 기다리는 현재의 상태에서 그는 자신과 황제의 관계를 다시 생각해보지 않을 수 없었을 것이다. 그리고 그는 황제가 자신을 죽일 것이라고 걱정하게 된다. 더군다나 자신이 태원에서 죽는 것은 비국중에 비극이라고 생각하게 되었다. 왜냐고? 왜냐하면 자신의 봉국의 원류인 지방이었기 때문이다. 천하영웅이 자신을 비웃을 것이라고 생각되었다. 비관적인 생각들이 이어졌다. 이연은 황제에게 죽임을 당하느니 반란이나 일으켜보자는 생각을 가지게 된다. 그래야 한가닥 살아남을 수 있는 길이 열리기 때문이다. 하늘이 도와준다면 더 천하도 잡을 수 있다.

그래서 이연은 반란을 일으키게 된다.

멍쉬엔슬(孟宪实)의 晋阳:梦开始的地方이 괜찮은 내용이어서, 직역식이 아닌 의역위주로 번역한 글입니다. 오역이나 오타에 대해서 강력한 비판을 부탁드립니다. 또한 저의 "귀차니즘"을 생각하면 어차피 덧글도 달리지 않아서 압력도 별로 없는 이런 종류의 글의 업데이트는 조금 느릴지도 모르겠습니다. (덧글을 달아달라는 말을 참 아름답게 돌렸군요! 우훗-_)

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 05 (4) | 2008.08.10 |

|---|---|

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 04 (2) | 2008.08.02 |

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 02 (2) | 2008.07.27 |

| The Origins of the Great Wall (14) | 2008.07.24 |

| 满洲如何演变为民族 - 论清中叶前满洲认同的历史变迁 (2) | 2008.07.19 |

| 여보 내가 당신보다 커요. (2) | 2008.07.30 |

|---|---|

| 왕비호는 푸롱제제의 아류일 뿐. (2) | 2008.07.29 |

| 중국선수단 경기복 공개 (2) | 2008.07.28 |

| 중국노병들! 올림픽기간에 싸우지 말자. (0) | 2008.07.28 |

| 지나라는 이름의 중국음식점 (0) | 2008.07.27 |

중국 농구 선수 운동복

개인적으로 옷 입는 센스 제로이기에 이 디자인을 가지고 머라고 평가하기가 힘들다. 하지만 너무 빨간색 원색?!인듯 하여서 조금은 실망이다. 하긴 중국의 색?!이라고 불리는 빨간색이니 어쩔 수 없지만 말이다.

| 왕비호는 푸롱제제의 아류일 뿐. (2) | 2008.07.29 |

|---|---|

| 2.6미터 장발을 올림픽에 바친 여자 (2) | 2008.07.28 |

| 중국노병들! 올림픽기간에 싸우지 말자. (0) | 2008.07.28 |

| 지나라는 이름의 중국음식점 (0) | 2008.07.27 |

| 북경대가 청화대에 밀리다니.. (0) | 2008.07.20 |

| 2.6미터 장발을 올림픽에 바친 여자 (2) | 2008.07.28 |

|---|---|

| 중국선수단 경기복 공개 (2) | 2008.07.28 |

| 지나라는 이름의 중국음식점 (0) | 2008.07.27 |

| 북경대가 청화대에 밀리다니.. (0) | 2008.07.20 |

| 장애인 입바느질로 기네스북에... (2) | 2008.07.01 |

중국인 검색행위 연구센타에서 바이두를 통한 네티즌의 참가를 대상으로 조사한 사천대지진에서의 인터넷 영향력 연구 보고서입니다.

전체 내용을 번역하기는 귀찮아서 패스합니다. (전체 29페이지. 요즘 장당 시세가 대충 4000원정도라니까 30페이지로 잡고 대충 12만원은 하는군요. 저...고급인력?!이었습니다. 쿨럭...)

몇가지 재미있는 통계들

네티즌들이 사천대지진 소식을 접하는 방식

인터넷을 통한 방법이 무려 47%로 나타났다. 그리고 TV을 통한 방식이 31%로서 인터넷이 막강한 힘을 발휘한 것이다. 우리는 여기서 전통매체의 핵심중에 핵심이라는 TV의 몰락을 지켜볼 수 있었으며, 인터넷의 막강한 성장을 볼 수 있었다.

앞으로 중국정부가 이런 경험을 겪어버린 중국 네티즌들을 어떻게 통제할지 재미있게 지켜보아야할 것이다.

인터넷에서 사용자들이 소식을 접하는 방식

인터넷을 통한 문자보도가 24%, 그리고 사진이 24%를 이루고 있다. 주목해야될 점은 18%에 이르는 영상을 통한 접속이다. 중국의 UCC가 상당한 속도로 성장하고 있다는 것이 눈에 보이는 통계라고 할 수 있다.

블로그는 BBS와 같이 8%의 점유율을 보이고 있다. 개인적으로 이 부분은 한국과 중국이 다른 부분이고, 아직 개인의 자율성이 발전하지 않은 중국의 특색이지 않을까 생각해본다. 그리고 중국도 한국과 같이 블로그와 BBS의 점유율이 점차 늘어나지 않을까 기대해본다.

사용자들이 인터넷을 통해서 어떤 활동을 하는가?

인터넷을 통해서 기원(꽃 선물, 촛불켜기)등을 한 사람이 35%이고, 덧글이나 방명록에 글을 남기는 행동이 32%였다. 이는 사용자들의 참여에 대한 긍정적인 면?!을 보여준다고 할 수 있다. 하지만 인터넷을 통한 모금은 20%에 머물고 말았다. 사실 아직 중국에서 인터넷을 통한 금액결제는 그리 쉽지가 않다. 그런 의미로 생각해본다면, 20%는 오히려 상당히 높다고 볼 수도 있을 것이다.

그리고 사업을 하는 입장에서는 그 동안 인터넷 결제를 잘 사용하지 않았던 사람들도 이 기회로 경험을 가지게 되었으니 좀 더 쉽게 퍼져나갈 수 있을 것이라는 예상을 해볼 수 있을 것이다.

결론부분만 대충 번역해 보겠습니다.

이상의 분석으로 보았을 때, 인터넷이 이번 사천 대지진에서 매우 커다란 역할을 했음을 알 수 있다. 또한 민심을 크게 대변하는 통로로서 작용했다고 볼 수 있다.

4.1 인터넷이 전통매체보다 강력했다.

이번 조사에서 사용자들은 인터넷에 대한 주관적인 평가로서, 인터넷의 속보성, 전면성, 다양성에서 전통매체보다 좋았다고 판단하고 있다. 물론 객관성이나 정확성부분에서는 아직 전통매체에 더 큰 점수를 주었다. 하지만 풀뿌리 네티즌들의 정보들도 상당한 신임도를 얻게 되었다.

특히 해외중국교포들의 인터넷을 통한 참여가 상당히 많았다는 점은 인상 깊다. 이로 인하여 전세계규모의 중국인문화권이 인터넷에 안정적으로 정착했다고 볼 수 있을 것이다.

4.2 네티즌의 사회 책임감을 향상시켰다.

네티즌들은 비록 직접 피해지역으로 가지 못하였지만, 인터넷을 통한 다양한 방법으로 그들을 지지하고 응원하였다. 이것은 한 사람 한 사람의 참여가 중요한 민주의 중요한 요소이자 경험으로서 작용할 듯 하다.

이제 하나하나의 네티즌들의 말에 책임감을 가지고 사회 참여를 하는 시대로 접어들었다고 판단된다.

중얼중얼 잡담 :

이것은 내용중에 있는데 번역을 할려면 안에 있는 인물 소개까지 해야되서 패스한 것이다. 이번 사천대지진에서 관심을 받은 인물 순위이다. 왼쪽부터 유명인, 영웅 그리고 문제인물에 대한 순위이다. 유명이니 영웅은 빼버리고...

허벌나게 욕한 랴오닝녀가 당당히 일위이다. 이 아이 이제 살기 힘들어지겠네. 그 다음이 샤론스톤이었고, 다음이 판메이충(보통 판파오파오 라고 불리는..) 우리 북경대 역사과 선배가 되었다. 나중에 판메이충에 대한 내용은 따로 이야기해보아야할 것이다. 이것은 누가 옳다 그르다라고 말하기 상당히 애매한 내용이다.

간단하게 말해서 "초등학생을 가르치는 교사가 지진이 일어나자 홀어머니를 생각하고 혼자 도망쳐서 살아남았다. 그리고 그 내용을 자신의 블로그에 고백했다." 참 많은 생각과 많은 논쟁이 있을 수 있는 문제이지 않을 수 없다.

해당 보고서는 중국인 인터넷검색행위 연구센터 블로그에 가면 있다.

| 중국의 남북대립을 주의하자. (9) | 2008.08.30 |

|---|---|

| 조선일보 백두산을 장백산이라고 표기하다니! (17) | 2008.08.03 |

| 중국 꾸이조우시위 추가 사진 및 중얼중얼 (2) | 2008.06.30 |

| 중국의 대규모 폭력시위 사진과 분석 (6) | 2008.06.29 |

| 중국은 이미 사이드카 운영중 (139) | 2008.06.16 |

| 중국선수단 경기복 공개 (2) | 2008.07.28 |

|---|---|

| 중국노병들! 올림픽기간에 싸우지 말자. (0) | 2008.07.28 |

| 북경대가 청화대에 밀리다니.. (0) | 2008.07.20 |

| 장애인 입바느질로 기네스북에... (2) | 2008.07.01 |

| 베이징 지하철 강력한 안전검사 실시 (6) | 2008.06.30 |

돌발 사건

그리고 한번의 우연한 사건이 모든 것을 변화시키게 된다.

역사가 드라마같이 느껴질 때가 바로 이럴 때이다.

한번의 오해가 역사의 물길을 돌연 잡아 비틀어버리기도 한다.

북방은 투르크(突厥)이 침입해 왔다. 이연은 북부의 마이군(马邑郡)으로 병사를 파견하고, 당지의 태수 왕공인(王恭仁)과 힘을 합쳐서 투르크를 막아내려 한다. 이때 이연의 군대는 왕군아(王君雅)가 이끌고 있었다. 그러나 수군은 패배를 하고 투르크는 승리의 나팔을 울리며 돌아가게 된다.

과연 이 전투로 얼마의 피해를 입었는지에 대한 구체적인 기록은 남아있지 않다. 투르크가 대체 얼마나 위대한 전과를 이루었는지에 대한 기록 역시 없다. 그러나 역사학자들이 주의한 것은 그러한 고증이 아니었다. 수군의 패배 처리는 역사의 새로운 도미노 현상을 만들어내게 된다.

이 전투의 책임은 누군가가 반드시 짊어져야 했다. 이것이 대대로 내려오던 통치의 정석이다. 수양제의 조정은 더 큰 실패나 군인들의 책임감을 묻기를 위해서 당연히 일정한 처벌이 필요하다. 그뿐만이 아니라 국법에조차 상벌을 철저히 할것을 명시하고 있었다.

그럼 이연에게 어떤 처분을 내렸는가?

우리가 이 일을 탐구할 때 재미있는 사실을 발견할 수 있다. 역사에 남겨져 있는 기록은 매우 모호하다는 것이다.

<신당서 新唐书>의 <고조본기 高祖本纪>에 의하면 "양제가 관리을 파견하여 고조를 강도로 압송하게 했다. 고조는 두려워했다." (炀帝遣使者执高祖诣江都,高祖大惧。)

<자치통감 资治通鉴> 에 따르면 수양제는 이연과 왕공인이 적을 막지 못함을 들어 관리를 파견하여 강도로 압송하게 했다. 이연은 두려움에 떨었다."(帝以渊与王恭仁不能御寇,遣使者执诣江都,渊大惧。)

<대당창업기거주 大唐创业起居注> 에서는 수양제가 관리를 파견하엿고 "이연을 묶고 왕공인을 참수하였다"라고 적고 있다.(隋炀帝派使者前来,“系帝而斩仁恭。”)

비록 기록이 일치하지는 않지만, 위의 사실에서 전쟁실패의 책임자로서 이연이 조정의 어떠한 처벌을 받았다는 것은 확실하다. 그런데 최후의 처벌은 대체 무었이었는지에 대해서는 아직도 명확하지가 않다. 일단 강도로 가서 황제의 명령을 기다리라는 것 뿐이다. 한가지 확실한 것은 이연은 강도로 압속되어 황제의 다음 처분만을 기다리는 신세가 된 것이다.

이 상황에서의 핵심은 이연이 황제가 행할 처벌에 대해서 어떻게 판단했냐는 것이다. 그리고 이연은 이러한 판단을 바탕으로 어떠한 반응을 보였냐는 것이다.

이연은 어떻게 판단했을까? 그는 어떤 근거를 가지고 판단했을까?

멍쉬엔슬(孟宪实)의 晋阳:梦开始的地方이 괜찮은 내용이어서, 직역식이 아닌 의역위주로 번역한 글입니다. 오역이나 오타에 대해서 강력한 비판을 부탁드립니다. 또한 저의 "귀차니즘"을 생각하면 어차피 덧글도 달리지 않아서 압력도 별로 없는 이런 종류의 글의 업데이트는 조금 느릴지도 모르겠습니다. (덧글을 달아달라는 말을 참 아름답게 돌렸군요! 우훗-_)

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 04 (2) | 2008.08.02 |

|---|---|

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 03 (4) | 2008.07.29 |

| The Origins of the Great Wall (14) | 2008.07.24 |

| 满洲如何演变为民族 - 论清中叶前满洲认同的历史变迁 (2) | 2008.07.19 |

| 중국의 힘은 유전자? - 쿠루병을 통한 잡상 (14) | 2008.07.16 |

| 중국의 인터넷스타 시단소녀를 아십니까? (31) | 2009.02.07 |

|---|---|

| 중국 구정특집 최고의 스타는? (3) | 2009.02.05 |

| 적벽대전을 누른 중국영화 - 非诚勿扰 쓸데 없이 건들지마. (9) | 2009.01.30 |

| 외국미녀의 베이징에서 프리허그운동 (0) | 2008.08.05 |

| 중국 10대 미인 선수 - 베이징 2008 (10) | 2008.08.01 |

당(唐)조의 황제는 기존의 황제와는 전혀 달랐다. 그들은 특수한 이름으로 불리었다. 하늘칸(天可汗)이라고 하늘 지배자로 불리었다. 당조의 황자는 여러가지 옥쇄를 가지고 있었고, 그중에 전문적으로 국외에 보내는 편지에 이용했던 도장에는 "하늘칸의 도장 天可汗之印" 이라고 쓰여 있다.

당조의 꿈은 바로 당고조(唐高祖) 이연(李渊)에게서 시작되었다. 하지만 그는 정작 하늘칸을 얻지 못하였다.

수(隋)나라말기 고구려 공략으로 인하여 민심히 흉흉해지고 반란이 빈번하게 일어나고 있었다. 이원은 그러한 수나라의 고위관리였을 뿐만이 아니라, 황제와 긴밀한 혈연관계을 맺고 있었다. 당시 아무도 당이 수나라를 이어받을 것이라고 생각하지 못하였고, 더군다나 이원이 반란을 일으키리라고는 상상도 하지 못하였다.

이연의 어머지는 수양제(隋炀帝)의 어머니와 친자매였다. 이연이 어려서 부모님을 잃자, 수양제의 어머니인 독고황후(独孤皇后)의 보살핌을 받게 된다. 이연은 아버지의 작위인 당국공(唐国公)을 어린나이게 이어받게 되었고, 그의 출세도 수문제(隋文帝)와 황후의 후광 속에서 탄탄대로를 달리게 된다. 또한 수양제와 이연은 아마도 어린 시절을 같이 보냈을 가능성이 높다. 자주 같이 뛰어놀면서 친분을 쌓았을 가능성이 높은 것이다.

그러나 이연은 반란을 잃으겼다. 대부분의 사람들이 경악을 했을 것이다.

대체 이연은 반란을 일으키게 되었던 것일까? 이연은 제왕 운명을 타고 나서? 이씨가 양씨를 대체한다는 유언비어때문에? 주위의 심복들이 부추겨서?

614년 태원으로 돌아가보자.

수나라는 몇 백년동안 분리되었던 중국을 통일하였다. 하지만 더욱 강대하기를 바랬던 수나라는 고구려를 공략하였고 그것이 실패로 돌아가자 그의 거대 제국의 꿈은 날로 산산히 부서지기 시작했다.

617년의 중국은 수나라 붕괴의 전야였다. 전 국토의 산천이 불타고 민중들이 울부짖고 있었다.

역사의 갈림길이 보이기 시작하였다. 누가 역사의 선택을 받을 것인가?

1. 꿈과 현실 - 이원

617년, 이연은 태원으로 파견을 나가서 잠시 머물렀었다. 당시의 관직은 태원지방의 제독(最高军政长官)이었다. 그는 그곳에서 지방실력자로 성장한다. 그런데 이연이 속으로 가장 기뻐했던 것은 실제 권력이 아닌 어둠 속에서 생겨난 하나의 미묘한 생각이었다. 태원은 고대 전설 속 당요(唐尧)가 관장했던 지역이었다. 요는 여기서부터 시작하여 천하를 다시르게 되었다. 천상천아 유아독존. 이연이 아버지로부터 물려받은 작위도 당국공(唐国公)이었다. 당국공이 당요의 옛땅으로 온 것이다. 이것이 천명이 아니라면 무엇이겠는가?

아주아주 오래전, 어떤 사람이 이연의 관상을 본적이 있다. 그는 이연의 골상이 부귀하니 스스로를 아끼라고 말했다고 한다. 그 이후에 이연의 마음속에서는 어떤 꿈이 생겨나기 시작하였다.

이연이 태원에 도착한 뒤, 그 꿈에서 깨어난 것은 아닐까? 이제는 꿈만이 아닌 현실로 실현시키고자 하는 충동을 느낀 것이 아닐까?

그런데 이런 꿈만으로 이연이 반란을 일으켰다는 것은 말이 되지 않는 이야기일 것이다.

대업구년(大业九年) 바로 수양제가 고구려로 친정을 나갔을 때, 예부상서(礼部尚书) 양현감(杨玄感)이 반란을 일으켰다. 반란이 일어나기 전에 이연은 양현감이 친지들을 온갖 이유를 가져다 붙이며 전선에서 돌아오게 만들고 있다는 사실을 알게 되었고 의심을 하게 된다. 그리고 곧장 전선에 있는 황제에게 보고를 하게 된다. 과연 얼마 지나지 않아서 양현감이 반란을 일으켰다. 수양제는 이연의 충성에 감사하며, 전방주력부대를 돌리고, 다른쪽으로는 이원에게 홍화군(弘化郡)의 군사를 맡게 하고, 지관우주군사(知关右诸军事)에 임명한다. 이는 장안(长安)의 북방을 보호하는 역할을 하는 중요한 요충지였다. 이연이 처음으로 군사력을 손에 넣게 된 것이다.

양현감의 반란중에 이연이 보여준 충성은 매우 깊어 보인다. 하지만 사실은 그리 간단하지만은 않았다.

두항(窦抗)은 이연 부인의 당형이었다. 또한 이연 본인과도 매우 친밀한 관계였다. 양현감이 반란을 일으켰을 때, 두항은 이연에게 이 기회를 이용하여 천하를 손에 넣으라고 조언을 한다. 그때 이연은 "문제를 일으킬 발언을 하지 마세요(无为祸始,何言之妄也。)"라고 대답한다. 당시의 법률을 생각하였을 때, 두항의 발언은 모반의 증거가 된다. 다시 말해서 이연은 이 사실을 보고해야되는 것이다. 그러나 이연은 비록 두항의 건의를 받아들이지 않았지만, 정작 두항을 고발하지는 않는다.

이연은 당시 어떤 생각을 하고 있었을까?

야심이 없었던 것은 아니다. 단지 아직 때가 되지 않았던 것이다.

이제 이연이 태원에 도착하였다. 그는 조정세력의 대표가 되어 군대를 이끌고 각지의 폭동을 진압하였다. 그는 심지어 70발의 화살을 연달아 발사해서 70명을 죽인 기록이 있었고, 조직적이지 않은 군중들이 군대를 이길 수는 없었다.

그렇다면 그의 이상은 무엇이었을까? 혹시 그의 야심과 꿈이 합쳐졌을까? 그가 진정 꿈을 위해서 노력을 시작했을까? 그의 일련의 모습을 보면 그러한 꿈이 전혀 보이지 않는다. 사실 그는 아직 웅대한 계획을 가지고 있지는 않았다. 지금 당장의 반란과 침입을 막는 것만을 생각했다. 그렇지 않으면 힘들어지기 때문이다. 그리고....

(계속 됩니다.)

멍쉬엔슬(孟宪实)의 晋阳:梦开始的地方이 괜찮은 내용이어서, 직역식이 아닌 의역위주로 번역한 글입니다. 오역이나 오타에 대해서 강력한 비판을 부탁드립니다. 또한 저의 "귀차니즘"을 생각하면 어차피 덧글도 달리지 않아서 압력도 별로 없는 이런 종류의 글의 업데이트는 조금 느릴지도 모르겠습니다. (덧글을 달아달라는 말을 참 아름답게 돌렸군요! 우훗-_)

| [중국만화] 일기을 훔쳐보다 (0) | 2012.10.14 |

|---|---|

| 三人行 必有我師焉의 다른 해석. (6) | 2009.08.29 |

| 역사를 공부하기에는 현실을 너무 사랑한다. (4) | 2008.05.05 |

| 2008년 북대 역사과 석사 합격자 명단 (4) | 2008.04.10 |

| 김용덕 교수님의 북대 강연 노트 (0) | 2008.04.04 |

Nicola Di Cosmo - Institute for Advanced Study, Princeton (USA)

무지막지 간단한 요약

장성이 처음 세워질 때에는 어디까지나 중국 북방왕조에 의한 북방침략의 전진기지로서 작용하였다. 특히 과거의 최신식무기인 말의 사육을 할 수 있는 목장의 확보(지금으로 따지면 핵무기나 화학무기 제조공장밀집지대이다. 느낌이 팍팍 오지 않은가?) 오르도스로 유입되는 다양한 문화와 기술을 터득등을 목적으로 진, 조, 연은 장성을 정주민과 유목민의 분계선이 아닌 초원지역까지 끌고 올라갔다. 다시 말해서 장성의 처음 목적은 방어용이 아닌 공격용이었다.

개인적으로 놀랐다. 콜럼버스의 달걀이 바로 이런것이다. 조금 다른 각도에서 보면 이런 생각을 할 수 있구나.

반론을 하자면--

하지만 辛德勇의 해석에 의하면 由于秦昭襄王长城在关中北部地段,距离秦都咸阳较近,匈奴骑兵一旦突破秦人防线,很容易对国都造成威胁。后来汉初又沿用这道长城作为边塞。汉都长安与秦都咸阳仅渭河一水之隔,近在咫尺,二者与秦昭襄王长城的位置关系基本相当 이런 해석도 충분한 방어적인 요소가 필요했다 것의 근거가 아닐까? (수도방어의 목적)

등장하는 辛德勇의 글은 모두 张家山汉简所示汉初西北隅边境解析—附论秦昭襄王长城北端走向与九原云中两郡战略地位에서 인용한 것이다. 文史 - 关于高阙的文章

九原和云中,具有非同寻常的军事地理地位;特别是九原,不仅控制着黄河渡口,同时还控制着重要的战略通道直道,地位尤其重要。尽管在秦末丧失“河南地”以后,直道有一部分地段沦入匈奴骑兵出没之区,不能正常使用其一般的交通功能;①但若是需要采取重大军事行动,这条大通道显然依旧可以发挥无以替代的作用。因此,九原、云中两郡,各自保持单独的郡级建置,自然有利于强化治理,提升地位,以确保其能够发挥应有的战略作用。同时,让这样两个郡比肩并立,也可以令其相互牵制,更有利于朝廷的控制。(북방이민족외에 관중에서 동쪽 지역으로 군사작전을 할 경우의 작전로로서의 가능성)

장성의 정의 : 해당 시대의 주요 국가가 국방상의 이유로 장기적으로 통합적인 구조에 의하여 만들고 유지한 건축물.

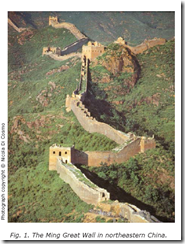

If there is a single Chinese monument that people anywhere in the world are likely to have seen, heard of, or read about, this is the Great Wall (Fig. 1). Aside from its mythical proportions, the Great Wall has symbolic powers that transcend its historical and material existence. It has been depicted as a parting line between the known and the unknown and the physical line marking the frontiers of civilization, the inhospitable liminal universe which was the preserve of a demimonde of barbarians and transfrontiersmen, convicts and soldiers, crafty merchants and banished officials. In historical writings, the Great Wall has been presented as protection against invaders — the engineering product of a superior civilization erected against the tumultuous waves of its enemies — but also

as the symbol of unrestrained, vain, and arrogant tyranny, tangible product of the blood and tears of the toiling masses. Most recently the Great Wall has acquired yet another meaning, following new orientations in the politics of historical interpretation: a meeting point of cultural exchange, compared to a river that unites rather than divides, and brings different nationalities closer together. A malleable symbol adapted to political and cultural metaphors, gate to be crossed or drawbridge to be lifted, the Great Wall of China continues to be a testimony of China’s cultural, historical, and now national identity: a most patriotic artifact.

Owen Lattimore probably was the first Western scholar to see the Great Wall more as an economic and environmental than a cultural boundary between nomads and settled people (Lattimore 1937, 1940). Arthur Waldron in his excellent study restored its historical dimension, exploding some of its myths (that it could be seen from the moon, for instance) and focusing on its construction during the Ming dynasty, in the fifteenth century, when the Great Wall became the majestic monument we can see today (Waldron 1990). Yet although the Ming Great Wall is a relatively recent creation, the concept of a Great Wall, or more correctly ‘long walls’ (chang cheng) has been in existence for a much longer time, going back to the late fourth century BCE. As astonishing as the spatial dimension of the Great Wall is, covering several thousand miles, it is its temporal aspect that has been key to its success as a symbol of patriotism and national pride, a line in the sand between barbarians and Chinese drawn even before China’s imperial unification.

Owen Lattimore probably was the first Western scholar to see the Great Wall more as an economic and environmental than a cultural boundary between nomads and settled people (Lattimore 1937, 1940). Arthur Waldron in his excellent study restored its historical dimension, exploding some of its myths (that it could be seen from the moon, for instance) and focusing on its construction during the Ming dynasty, in the fifteenth century, when the Great Wall became the majestic monument we can see today (Waldron 1990). Yet although the Ming Great Wall is a relatively recent creation, the concept of a Great Wall, or more correctly ‘long walls’ (chang cheng) has been in existence for a much longer time, going back to the late fourth century BCE. As astonishing as the spatial dimension of the Great Wall is, covering several thousand miles, it is its temporal aspect that has been key to its success as a symbol of patriotism and national pride, a line in the sand between barbarians and Chinese drawn even before China’s imperial unification.

BCE = Before Common Era : 공용시대 이전 = 기원전 (미국인 룸메이트도 몰랐던 단어라는...--)

Yet once we begin to consider the Great Wall as a historical artifact rather than as symbol, we are bound to recognize an altogether different picture. As a defense structure, its record is abysmally bad. It never prevented invasions, and it was expensive to build and maintain. The monumental futility of the Great Wall as a military installation has been demonstrated in especially stark terms during the Ming period, when massive investments did not prevent China from being attacked by the Mongols and eventually conquered by another northern people, the Manchus. China’s strategic culture seems to have favored static defense, and this may be one reason for the long existence of various types of border fortifications, and the Ming construction of the Great Wall as we know it. But was this always the case? Did the Great Wall always serve as a defensive structure? These are some of the questions I had to ask as I became interested in the early phase of the history of the frontier between China and the steppe.

만리장성을 흔히 방어적인 구조물이며, 그러한 방어적인 능력조차 떨어지는 구조물이다. 하지만 효과가 떨어지면서 수 많은 경비가 들어가는 구조물을 유지할 필요는 무엇이었을까? 우선 생각해볼 수 있는 것은 민족적인 상징으로서의 형상물이다. 그 다음으로는 장성이 방어적인 구조가 아닌 공격적인 구조를 가졌다는 생각이다.

The theory that the northern walls were erected to defend Chinese states from the nomads is well known and continues to carry much weight today. As we shall see in greater detail below, Sima Qian’s narrative account of the historical relations between China and the northern nomadic peoples in chapter 110 of his Records of the Grand Historian (Shiji, first century BCE) was based on the historical myth (an ‘invented tradition,’ some might say), according to which China and the north had been perennially at odds with one another, and that China had since the dawn of history suffered from nomadic invasions. This rationalization of what was in effect a late phenomenon, that is, the appearance of the strong unified nomadic empire of the Xiongnu, set the tone for the later Chinese understanding of relations with the north. According to this deeply rooted topos of Chinese historical thinking, which has been repeatedly asserted as recently as at the Symposium on the Great Wall held in 1994, China was weak and unable to oppose an adequate defense against the northern nomads, except for the Great Wall, which then became a symbol of resistance against all invaders (Waldron 1995). Concern for the historical ‘weakness’ of China visà-vis the nomads could not exist, of course, outside of a notion that regarded the nomads themselves as a positively aggressive, militarily superior enemy (as represented, for instance, in the Disney animated movie Mulan). As Sima Qian said, it was their innate nature to love war (Sima Qian 1993, p. 129).

Sima Qian=사마천=司马迁

Shiji = 사기 = 史记

The history of the northern frontier before the unification of China is obscure and often cast, in the earliest Chinese texts, in moralizing terms. The Chinese had already attained a high level of cultural sophistication, with music, rituals, moral norms, and especially writing. Those people who did not write, had different customs, and did not belong to the Chinese cultural and political sphere, were therefore regarded as uncivilized. Several passages can be extracted from the earliest historical documents which present the story of the relationship between Chinese and non-Chinese in terms of ‘civilized’ vs. ‘barbarians.’ Among the non- Chinese were, of course, northern peoples thought to be the ancestors of the warlike nomadic horsemen who were to become a major threat from the Han dynasty onwards. From the mid-eighth to the mid-sixth century BCE, Chinese states conducted a series of military campaigns in the north against peoples called Rong and Di. Sometimes these peoples retaliated but usually they were defeated, subjugated, incorporated, and eventually assimilated. This process was made easier by the understanding that certain rules of conduct in war (a code of honor, a sense of fair play) that were to be observed, at least theoretically, when the fighting occurred among Chinese polities, were no longer prescriptive in the case of foreign wars, where no trick or stratagem, no broken oath, no breach of loyalty carried a moral sanction or other undesired political consequences. Foreign peoples were conceived as resources, and their use as such was not only practiced by Chinese states, but also theorized.

Rong = 戎, Di = 氐

From the sparse textual evidence at our disposal we can see that the land and labor extracted from non-Chinese groups constituted a type of wealth often coveted by the Chinese states. Victories obtained against foreign peoples could serve the strategic purpose of intimidating potential enemies. Another doctrine — wrongly assumed to be pacifist — maintained that wars against foreigners had to be undertaken sparingly, because there was a risk that such ventures may weaken the state and expose it to attacks from other Chinese states. It was realpolitik, not moral values, that regulated the foreign relations between Chinese states and their neighbors. Generally

speaking, the political discourse about foreigners in pre-imperial China tends to justify expansion and conquest, which is exactly what happened. Looking closely at those statements that point to cultural differences, then, we find that such differences provide a political rationale that allowed for the expansion of Chinese polities.

Especially in the Warring States period (5th-3rd century BCE) the Chinese political and economic spaces continued to expand even though the number of independent states vying for power dwindled. The general trend was towards the creation of larger and stronger states, which expanded not only by swallowing up other Chinese states but also by expanding into external areas. If we look at the northern frontier, this trend is clearly identifiable as the states of Zhao, Yan, and Qin kept expanding and growing both militarily and economically. Setbacks occurred, but the general impulse was towards becoming stronger, and alien peoples, not integrated in

Chinese civilization, were a reservoir relatively easy to tap into. From pastoral people the Chinese imported cattle and sheep, wool, leather, horses, and pelts. Moreover, at this time the frontier economy became monetarized through the use of metals, such as gold objects possibly used as currency, and especially bronze coins. Military requirements may have played a key role, since pack animals must have been needed in increasing numbers for transportation during military campaigns as armies became larger and larger. Horses become especially important from the late fourth century BCE with the adoption of mounted warfare by Chinese states. In sum, archaeological but also textual evidence suggest a historical context, on the eve of the building of the very first ‘great wall,’ in which the northern frontier zone appears to have been increasingly valuable, in economic and strategic terms, to northern Chinese states.

Warring States period = 战国时代

As we know, the First Emperor of Qin, the one who in 221 BCE emerged victorious from the struggle among the ‘Warring States’ and unified China, was not the one who first erected walls. He merely expanded and unified a network of fortifications which existed previously and had been established by the states of Qin in the northwest, Zhao in the north, and Yen in the northeast (see map, Fig. 2, for the various ‘walls’). Given that the conventional theory holds that the early walls were built to protect China from the nomads, historians have tried to explain why the nomads would raid, attack, or invade those lands we conventionally call ‘Chinese.’ Generally speaking, scholars have produced a number of theories more or less persuasive, and more or less supported by the sources. Some have sought to explain the nomads’ aggressiveness, for instance, with a model of omadicsedentary

relations according to which nomads need to acquire resources from their agriculturist neighbors, and would resort to war or trade to obtain them. Owen Lattimore himself saw relations across the frontier strongly determined by competing societies that differed dramatically in terms of environmental adaptation and economy. Chinese scholars have seen also in the ‘imbalance’ in the development of the productive forces on both sides of the ‘great wall’ the source of conflicts originated by the less developed side, the nomads. At any rate, all theories converge to agree that the ‘great wall’ was built as a response to nomadic aggression. To test the truth of this general apparently unshakeable belief we then should ask a most significant question: what does the evidence actually say?

Surprisingly, there is no textual evidence that allows us to establish a direct cause-effect relationship between nomadic attacks and the building of the walls. The evidence shows, on the contrary, that the building of walls does not follow nomads’ raids, but rather precedes them. If a linkage can be established in terms of mere chronological sequence, the construction of the walls should be regarded as the cause, not as the effect, of nomadic incursions. Secondly, archaeological evidence does not support the contention that the walls were protecting a sedentary population, even less that they were protecting a ‘Chinese’ sedentary population. In fact, the early walls did not mark an ecological boundary between steppe and sown, nor did they mark a boundary between a culturally Sinitic zone and an alien ‘barbarian’ region. For the most part, they were entirely within areas culturally and politically alien to China. These simple observations should already suffice to raise doubts as to the actual function of the earliest walls. More doubts are engendered as we delve deeper into the textual and archeological evidence.

1) 건축학상으로, 그리고 실제 역사적으로 증명되었다 싶이, 만리장성으로 인한 방어적 효과는 없다

2)방어적 효과를 위해서라면 만리장성 안쪽에 다수의 정주민이있어야 되었는데 오히려 적은 수의 정주민이 있다

单纯从军事防御角度看,这道新的防线足以御敌于国门之外,庇护都城的安全。但它远离关中的边防线,又带来军粮供给困难的问题。秦人和西汉朝廷解决这一地区边防军用粮共有三种办法:一是从内地调运;二是移民实边,开发当地粮食生产潜力;三是让驻军就地屯田,自食其力。

이 말을 바꾸면, 해당 지역은 농사를 하기에 힘든, 어디까지나 초원지역이었다는 소리이다. 곧 정주민과 유목민의 분계선의 역할을 했다는 말은 성립을 하기 힘들다.

《汉书》卷28下《地理志下》叙述赵国分野,谓赵国“西有太原、定襄、云中、五原、上党”,又云:“定襄、云中、五原,本戎狄地。”라는 말이 있듯이 원래는 북방유목민의 영토였다.

一是汉朝在关中不封授诸侯王国,在关中以外秦汉人习惯称之为“关东”或“山东”的东部地区,凡是沿边区域,包括实际并没有遭受多少外患,其实算不上“外接于胡、越”的渤海湾西岸地区,都被设为诸侯王封国,而频频遭受匈奴侵扰的云中郡和本文所推定的九原郡却不在其中,直接隶属于西汉朝廷.

그렇다면 매번 공격을 받는 지역을 왜 계속 지키려고 했던 것일까? 정말 방어적인 정책이었다면 이 지역을 포기하고 후퇴하는 것이 좋았을터인데 말이다. 전국-진-한에 이르도록 이 지역은 다양한 문화를 수용할 수 있고, 당시의 전략무기인 말을 사육할 수 있는 초원이 있던 지역이다. 그러므로 북방이민족은 목장을 원해서 계속 쳐들어내려오고, 반대로 중국왕조는 군사무기 공장-_;; 을 지키기 위해서 싸운 것은 아닐까?

그에대한 보충 자료로서 《管子·揆度》 桓公问管子曰:“吾闻海内玉币有七策,可得而闻乎?”管子对曰:“阴山之礝碈,一策也"와 桓公问于管子曰:“阴山之马具驾者千乘,马之平贾万也,金之平贾万也."

礝 : 古同“碝”,次于玉的美石。“碝”= 像玉的美石

어찌되었든 인산부근은 말과 보석?!이라는 두가지의 당대의 인기상품?!이 있었다. 차지할 가치가 충분히 있다.

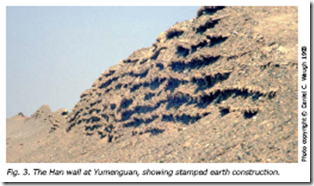

The idea and technology of such ‘long wall’ military installations is first found in central and southern China and associated with states such as Wei and Chu in the fifth century BCE. The ‘walls’ built along the northern frontier constituted an integrated system of man-made structures and natural barriers. The careful choice and use of topography enhanced greatly the effectiveness of these fortifications. This system, in addition to the ‘walls,’ included small as well as relatively large forts, beacon towers, look-out platforms, and watchtowers. Typically, the walls were made out of stamped earth and stones piled up in layers to form a rampart, usually on sloping terrain, so that the outer part wo uld be higher than the inner part (Fig. 3, next page). Moreover, along the walls archaeologists have discovered, at regular or irregular intervals, mounds of stamped earth that are probably the remains of elevated platforms or towers. On higher ground, such as hilltops or even mountain peaks, small stone structures have been found, in the shape of platforms, which are assumed to have served as look-out posts or beacon towers. On the inner side of the wall, at varying distances, we find a number of additional constructions,

uld be higher than the inner part (Fig. 3, next page). Moreover, along the walls archaeologists have discovered, at regular or irregular intervals, mounds of stamped earth that are probably the remains of elevated platforms or towers. On higher ground, such as hilltops or even mountain peaks, small stone structures have been found, in the shape of platforms, which are assumed to have served as look-out posts or beacon towers. On the inner side of the wall, at varying distances, we find a number of additional constructions,

in the shape of square or rectangular enclosures, whose walls are often made of stone, believed to be forts garrisoned by soldiers.

In mountainous terrain along precipices and ravines or narrow gullies, the man-made str uctures may be limited to a few towers and gates blocking a mountain pass. Roads on the inner side of these walls served the purpose of connecting the various garrisons with strategically important locations. Beacon towers, also placed on the inner side of the walls, were probably used to communicate between the various stations, although the system of communication is unclear (Fig. 4). Undoubtedly a complex system of couriers, postal stations, and checkpoints must have been operating, and the sheer number of structures and their spatial extension suggest that the efficient use of these early ‘walls’ required an extensive military presence.

uctures may be limited to a few towers and gates blocking a mountain pass. Roads on the inner side of these walls served the purpose of connecting the various garrisons with strategically important locations. Beacon towers, also placed on the inner side of the walls, were probably used to communicate between the various stations, although the system of communication is unclear (Fig. 4). Undoubtedly a complex system of couriers, postal stations, and checkpoints must have been operating, and the sheer number of structures and their spatial extension suggest that the efficient use of these early ‘walls’ required an extensive military presence.

고대의 성은 전망대(파수대)와 같은 역할을 하였다.

For instance, on top of the wall built by Qin, for its entire length, we find three to four mounds (raised platforms) per kilometer, amounting to a total of approximately 6,300 separate structures. Throughout the line of the walls, on the inner side, we encounter ruins of military installations. Citadels and forts are distributed at a distance of three to five kilometers from each other, and their internal area may vary from 3,500 m2 to 10,000 m2. They are generally walled, though forts built on steep ravines and gullies do not have walls, as the natural topography provided sufficient protection.

Turning to the evidence provided by textual sources, some caveats need to be borne in mind. The first concerns authorship, or rather the historical and cultural context from which the sources themselves originated. Explicit mention of wall building activity by the northern states is found in the Records of the Grand Historian (Shiji), authored by Sima Qian around the turn of the second century BCE, that is, over two hundred years after the first northern walls were built, and after about a century of wars between the nomadic empire of the Xiongnu and China. Sima Qian inscribed such a long and bloody confrontation in a historical pattern according to which China (variously indicated as Hua, Hsia, Zhongyuan, Zhongguo, or even ‘the land of caps and sashes’) and the nomads constituted two antithetic poles that had been at odds ever since the dawn of Chinese history. Within this pattern Sima Qian produced an ethnic genealogy, culminating with the Xiongnu, that held all the various ‘northern barbarians’ together as one coherent narrative unity. As a result he created a polarization between a unified north and a unified south and projected it into the past. Sima Qian also recorded names and events whose number and variety is in itself evidence of the political and ethnic complexity of the north. Hence, while it is essential to remember that the historical narrative of the northern frontier is, not, itself, neutral, one cannot use this argument simply to dismiss all that it reveals about China’s relations with the north during the Warring States period (for details, see Di Cosmo 2002, part IV).

사기를 적은 사마천의 역사적 배경을 주의하자. 사마천은 실제 장성이 처음 세워진 때로부터 200년정도가 지난뒤의 사람이다. 그동안 흉노라는 이름으로 북방이 통일되었고, 중국도 한왕조로 통일이 되어서 장성을 두고 남북의 대립구조가 만들어 진다. 하지만 사마천이 직접 적었듯이, 고대의 중국과 북방 모두에는 다양한 민족과 국가가 존립하고 있었다.

Moving then closer to the question of the Great Wall, we need to ask whether the Shiji, as our most important historical text, supports an interpretation according to which the walls were established as a military defense. Or, to put it differently: does the historical evidence show a connection between nomadic threats and wall-building? As for the state of Qin, the record says that its king Zhaoxiang (306-251 BCE) began to build walls on the north-western border after a military campaign into that territory, which was inhabited by a non-Chinese people called the Yiqu Rong. The pretext of Qin’s expansion is attributed to a ‘scandalous’ series of events. Apparently the king of these Yiqu Rong had illicit intercourse with the Queen Dowager of Qin, who bore him two sons. Having grown displeased with the king, the Queen Dowager later deceived and killed him, assembled an army, and then proceeded to attack and destroy the Yiqu. Having conquered the Rong, Qin also expanded to the north into the territory within the Yellow River’s great bend, today’s Ordos region. In this way Qin acquired extensive new lands, which became subject to military administration, or ‘commanderies.’ Only then Qin ‘built a Long Wall to guard against the Hu.’ (Hu was a generic term to indicate nomadic steppe peoples.) The state of Yan was located in the north-east. During the reign of King Zhao (311-279 BCE), a general who had served as a hostage among the nomads made a surprise attack against the Eastern Hu. He defeated them, and forced them to retreat ‘a thousand miles.’ Yan then ‘built “long walls”’ and established commanderies ‘in order to resist the nomads.’ But this ‘resistance’ followed a military expansion well into nomadic territory. The third northern state, Zhao, also had conflicts with steppe nomads. The Shiji tells us that King Wuling ‘in the north attacked the Lin Hu and the Loufan [both of them are generally understood to be nomadic peoples – NDiC]; built long walls, and made a barrier [stretching] from Dai along the foot of the Yin Mountains to Gaoque.’ Thus, Zhao created an advanced line of fortification, deep into today’s Inner Mongolia, encircling the Ordos steppe, then inhabited by pastoral nomads. I could find only one passage that refers explicitly to a state’s need to protect itself against the nomads without this being linked to a previous Chinese expansion. This is from a debate that took place in 307 BCE at the court of the same King Wuling of Zhao during which the king strove to persuade his advisors to adopt cavalry and follow the example set by the nomads. The king said, ‘Without mounted archers how can I protect the frontier against Yan, the Hu, Qin and Han?’ In the context of the debate, however, the nomads (that is, the hu people) were not the only threat to Zhao, and throughout the whole speech it is evident that the ‘protection’ argument was accompanied by an even more pronounced expansionist argument. In any case, unlike the adoption of cavalry, the building of walls is not mentioned in connection with the protection from nomads or any other enemy.

Zhaoxiang = 秦昭襄王 or 秦昭王

Yiqu Rong = 義渠戎王

hao = 昭

King Wuling = 赵武灵王

Lin Hu and the Loufan 林胡 楼烦

Dai 代

Yin Mountains 阴山

Gaoque 高阙

与本文所论问题相关的赵国西北方边境,形成于赵武灵王“胡服骑射”之后。《史记》卷110《匈奴列传》载:“秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以据胡。而赵武灵王亦变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦,筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞,而置云中、雁门、代郡。”这道“自代并阴山下,至高阙为塞”的长城,就是赵国在其西北方的边界

특히 장성이 처음 지어질 시기, 전국시대에는 북방이민족에 대한 특별한 경계의식이 없었고, 때로는 서로 힘을 합하고, 때로는 싸우는 관계였다. 이런 관계는 "중국"이라고 불리는 내부에서도 동일하게 벌어지던 일이었다.

据《史记》卷6《秦始皇本纪》记载,始皇三十二年,“乃使将军蒙恬,发兵三十万人,北击胡,略取河南地”。翌年,蒙恬取得成功,“西北斥逐匈奴”。于是“自榆中并河以东,属之阴山,以为三十四县,城河上为塞……徙谪,实之初县。”《史记》卷110《匈奴列传》记载同一事件,云蒙恬“北击胡,悉收河南地,因河为塞,筑四十四县城临河,徙谪戍以充之”。所谓“河南地”,应当是指由秦昭襄王长城向外推延,直至黄河岸边这一广阔区域

《汉书》卷52《韩安国传》相关记载原文为:“蒙恬为秦侵胡,辟数千里,以河为竟,累石为城,树榆为塞。”

--> 어디까지나 중국 북방 왕국이 공격적이었다는 것을 증명하는 사료

This is the core evidential ground based on which scholars have argued that the northern walls had a defensive purpose, and had been erected as a protection against nomadic attacks. However, none of these statements says that walls were constructed as a result of, or as a response to, nomadic attacks on Chinese people. What they say is that the walls were built to ‘repel’ or ‘contain’ the nomads after the states had advanced deeply into their lands, had occupied their territory, and had set up military commanderies. The building of fortifications proceeded hand in hand with the acquisition of new territory, the transfer of troops to this region, and the

establishment of new administrative units. The states of Qin, Zhao and Yan needed to protect themselves from the nomads only after they had taken large portions of territory from them.

장성이 방어적 목적으로 세워진 것이라고 말하는 학자들의 발언은 어디까지나 결과론에 불과하다. 실제로 진, 조, 연이 이민족에 대한 방어가 필요해 진 것은 어느 정도 세력이 갖추어진 뒤였고, 장성은 그 전에 만들어진 것이다.

Having examined the textual evidence, let us turn briefly to the archaeological context. The material culture of non-Chinese people in what has been called the Northern Zone is fairly well known. Archaeological excavations throughout the Great Wall region, reveal the presence of a large number of bronze objects, such as knives and swords, belt plaques, horse ornaments, and precious objects. Archaeologists and art historians have long recognized this as a fully separate cultural complex which developed continuously from at least to the second millennium BCE, and usually cite among its salient features a distinctive metallurgical production and stylistic idiom, in particular the ‘animal style,’ and connections with the greater Siberian and Central Asian ‘Scythian’ art. Some of the most precious objects, usually in gold, come from the Ordos region. The remains of the Chinese walls crop up for the most part in the middle of this area, across grassland plateaus and deserts or in rough mountainous country. Chinese Warring States coins, pottery shards, and lacquered objects have been found, but the Chinese presence here at this early time was limited only to sites connected with the wall fortifications themselves, showing that military colonies and troops were stationed in an otherwise ‘barbarian’ cultural environment. For sure the walls were not built between Chinese and nomads, but ran, from a Chinese viewpoint, through a remote territory inhabited by foreign peoples. Some of these peoples were incorporated within the perimeter of the walls, some remained outside.

오르도스를 포함한 장성지역은 다양한 문화와 기술들이 서방으로부터 유입되던 지역이었다. 중국의 입장에서도 이를 받아들여야했다. 그러므로 장성은 중국과 유목민같에 세워진 것이 아니고, (중국의 관점에서는) 외국사람들의 출입을 통제하는 지역으로 사용되었다.

If we wish to understand the early function of the walls, it is on the Chinese soldiers that we should concentrate, not on the Chinese farmers. Why were the soldiers stationed so far to the north, in alien territory? The only conclusion that the evidence would support, in my view, is that the walls’ and soldiers’ presence in the northern regions is consistent with a pattern of steady territorial growth by the states of Yan, Zhao, and Qin. They developed the system of long lines of fortifications to expand into the lands of nomadic or semi-nomadic peoples, and fence them off. Soldiers defended this territory against nomadic peoples possibly expelled from their pastures. This military push created a pressure on nomads that in turn led to a pattern of hostilities. The walls, in other words, were part and parcel with an overall expansionist strategy by Chinese northern states meant to support and protect their political and economic penetration into areas thus far alien to the Chinese world. This is consistent both with the general trend of relations between Chinese states and foreign peoples and with the political, economic and military imperatives facing the Warring States in the late fourth century BCE. It was at this time that northern Chinese states began to pay attention to cavalry and to develop mounted warfare, and the local pastoral people were surely more suited to this task than the sedentary Chinese. The walls were, in other words, part of a system designed to enclose and establish exclusive access to a precious reservoir of human and material resources at a time when the bitter struggle among Chinese states had become deadlier than ever, and every state was striving to exploit any means likely to increase its chances of survival. The walls were meant as a barrier not only against dispossessed nomads but also against competing Chinese states. As such, the origins of the Great Wall are closely linked to a military and political project that will eventually result in the imperial unification of China. Recognizing the historical origins of the Great Wall does nor diminish its symbolic power, but hopefully makes it less susceptible to a purely ideological interpretation.

오히려 장성의 초기 설립목적은 전국시대 북방국가들의 확장을 위한 전진기지와 같은 역할이다. 중국 정주민은 장성을 이용해서 유목민의 목장을 침략했다. 그리고 이러한 발전으로 나중에는 통일에 이르게 된다.

About the Author

Nicola Di Cosmo is Professor of East Asian History at the Institute for Advanced Study, School of Historical Studies (Princeton, N.J.). His main interests are in the history of frontier relations between China and Inner Asia, and in the social and political history of Mongols, Manchus, and other peoples of north and Central Asia. His books include: Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History (2002); Warfare in Inner Asian History (500—1800) (ed., 2002); A Documentary History of Manchu-Mongol Relations (1616-1626) (coauthored with Dalizhabu Bao, 2003); Political Frontiers, Ethnic Boundaries and Human Geographies in Chinese History (coedited with Don J. Wyatt, 2003); and The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth-Century China (2006).

원래 몽고어와 만주어를 배워서 박사 논문은 청대에 대한 논문이다. 그의 대부분의 논문이 기존의 것을 반대하는 주장을 펼친다. 그 근거가 되는 것은 보통 고고학자료이다. 문제는 그의 고문(중국어)능력이 비교적 높지 않은지라 논문에서 몇가지 문제가 나타난다. 이 점은 주의해서 원문을 참고할 필요가 있을듯 하다.

References

Di Cosmo 2002

Nicola Di Cosmo. Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Jagchid and Symons 1989

Sechin Jagchid and Van Jay Symons. Peace, War, and Trade Along the Great Wall: Nomadic-Chinese interaction through two millennia. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

Lattimore 1937

Lattimore, Owen. “Origins of the Great Wall of China: A Frontier Concept in Theory and Practice.” Geographical Review, 27/4 (1937): 529-549.

--> 구해서 보아야될듯. 장성의 유목경계설을 정면으로 부정하고 있다.

Lattimore 1940

Lattimore, Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society, 1940.

Sima Qian 1993

Sima Qian. “Shi Ji 110: The Accout of the Xiongnu.” In: Sima Qian, Records of the Grand Historian Translated by Burton Watson. 2 vols. Rev. ed. New York, Columbia University Press, 1993, vol. 2, pp. 129-162. Note: the quotations above from Sima Qian are my own translations.

Waldron 1990

Waldron, Arthur. The Great Wall of China: from History to Myth. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

--> 장성을 역사의 대상으로 연구를 한 책. 중요한 책. 대부분이 명장성의 정치부호와 현실중에서의 군사 그리고 그것이 현대의 신화로 변화가 된 과정을 서술하고 있다. 역사인류학계열. 예를 들어서 인민폐 내에서의 장성을 거론하면서, 예전에는 장성은 나쁜 부호였는데 근현대로 넘어오면서 좋은 부호, 심지어는 국가의 상징이 되었다.

Waldron 1995

Waldron, Arthur. “Scholarship and Patriotic Education: The Great Wall Conference 1994.” The China Quarterly, 143 (1995): 844-850.

Xu 2001

Xu Pingfang. “The Archaeology of the Great Wall of the Qin and Han Dynasties.” Journal of East Asian Archaeology, 3/1-2 (2001): 259-281.

라티모어도 장성의 기원에 대해서 논문을 작성했는데, 지리적으로 분석하면서, 농업과 유목의 분계선으로 해석하였다. 이 논문은 매우 유명한데, 장성과 농업과 유목의 분계선을 포괄적으로 이야기 했기 때문이다. 맨처음으로 중국의 농목충돌의 입장에서 장성을 이야기했다.

위의 이론대로라면 새로 해석 가능한 것들.

秦至西汉前期,匈奴是中原王朝在北方最大的边患,因此它也是秦朝重点防范的对象。이것은 흉노, 즉 유목민의 입장에서 좋은 목장(하영지)을 차지하기 위한 공격이 아니었을까?

“蒙恬死,诸侯叛秦,中国扰乱,诸秦所徙適戍边者皆复去。于是匈奴得宽,复稍度河南,与中国界于故塞。”所谓“故塞”,也就是旧时的边塞。此处所说的“故塞”,究竟是怎样的地理涵义,容下文再行详细阐述。这里首先来看一下西汉初年汉王朝在这一带的边防情况。- 辛德勇

여기서의 故塞의 해석을 다시 할 수 있다. 장성선이 아니라 그 이전에 장성을 쌓기 전에 존재했던 선일 가능성은?

秦始皇统一六国之前,秦国的北方边界是秦昭襄王时期修筑的长城。这道长城经过学者们的研究和考察,除个别地段还需要进一步深入探讨之外,其总体走势大致已经清楚,一般认为,是由今甘肃岷县附近北行,至今甘肃临洮转而向东北蜿蜒延伸,斜贯今陇东、陕北的黄土高原,直至今内蒙古准格尔旗黄河岸边的十二连城附近。①

说详史念海:《黄河中游战国及秦时诸长城遗迹的探索》,《河山集》2集,北京:三联书店, 1981年,

第453—461页。彭曦:《战国秦长城考察与研究》,西安:西北大学出版社, 1990年,第1—235页。

반론의 가능성 - 폐기-_-;;

고대에는 식목의 북방한계선이 훨씬 높았다. 다시 말해서 해당 지역은 목장이 아닌 농장가능지역이었을 점에 대한 고증을 해볼 필요가 있다. ---》 이는 해당지역에 농사를 짓는 사람이 없었다는 것으로 반론할 수 있으므로 통과

성 자체는 긴 구덩이(참호?!)가 발전된 형태이고, 초기의 형태는 홍수를 방어 혹은 동물의 침입을 막기 위한 것이 아닌가 생각된다. 반포유적의 경우 참호로 보호되어있다. ....

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 03 (4) | 2008.07.29 |

|---|---|

| 진양(晉陽) : 꿈의 시작 - 02 (2) | 2008.07.27 |

| 满洲如何演变为民族 - 论清中叶前满洲认同的历史变迁 (2) | 2008.07.19 |

| 중국의 힘은 유전자? - 쿠루병을 통한 잡상 (14) | 2008.07.16 |

| 契丹建国与回鹘文化的关系 (3) | 2008.07.10 |

7.21 사건은 불리고 있는 중국 운남 쿤밍에서 7월 21일 발생한 2대의 버스 폭발 사건이다. 베이징 올림픽을 앞둔 와중에 상하이 버스 폭발 사건처럼 한대도 아니고 두대가 발생했다는 것은 상식적으로 생각해보면 당연히 "테러"이다. 과거 상하이 버스 폭발도 사람들은 경찰발표를 믿지 않고 테러라고 생각했는데 이번으로 상하이 사건도 테러일 가능성이 더욱 높아지고 있다.

관련 기사 :昆明警方通报公交车爆炸案侦破进展

아시는 분이 있을지 모르겠지만, 원래 이시기에 쿤밍에서는 근 한달 일정의 대규모 국제 인류학-민속학 학술대회가 있을 예정이었다. 갑자기 취소가 되기는 했지만, 이제 와서 생각하면 참 많은 것을 생각하게 하지 않는가? 이 학술대회가 취소가 된것은 전에 듣기로는 비용문제라고 했지만, 지금와서 돌아보면 사전에 일정 정도를 얻은 중국 정부의 정책이 아니었을까 싶다.

숨기는 것은 불가능하다. 쿤밍같은 소도시에서 일어나는 일도 순식간에 퍼져가는 상황에서 세계의 이목이 집중되어 있는 베이징에서 조그마한 폭발이라도 일어난다면 결코 숨길 수 없다. 일단 많은 수가 외국인들은 순식간에 공항으로 몰릴 것이다. 언제 어디서 죽을 지 모르는 상황에서 인류의 축제를 즐길 수 있겠는가? 하지만 그것보다 큰 것은 중국은 불안정한 나라라는 이미지를 세계에 주게 된다는 것이다. 이것은 직접적으로 환산할 수는 없지만, 언듯 생각해보아도 천문학적인 손실이 될 것임이 분명하다.

| 베이징 올림픽 기자증의 비밀 (12) | 2008.08.01 |

|---|---|

| 중국 네티즌. 축구와 개막식을 보고 싶다. (2) | 2008.07.31 |

| 베이징의 홀짝제와 네티즌의 힘 (8) | 2008.07.20 |

| 베이징 올림픽에 대한 유언비어들 (37) | 2008.06.29 |

| 8을 조심하라! - 중국의 유언비어 (32) | 2008.05.15 |

이것은 말도 되지 않는다. 오호!! 통제라!

北大疯子(북경대 미친넘)들은 어디로 갔느냐는 말이다!

清华书呆子(청화대 책벌레)들에게 미친짓에서 밀리냐는 것이냐!!

부끄럽다 북대 후배들이여...?! -0-

| 중국노병들! 올림픽기간에 싸우지 말자. (0) | 2008.07.28 |

|---|---|

| 지나라는 이름의 중국음식점 (0) | 2008.07.27 |

| 장애인 입바느질로 기네스북에... (2) | 2008.07.01 |

| 베이징 지하철 강력한 안전검사 실시 (6) | 2008.06.30 |

| 교통사고에서 필요한건 머? 스피드~ (8) | 2008.06.30 |